聴くということ 〜LISTEN 耳を傾ける〜

【目次】

- 1章『聞くこと』は忘れられている より

- 12章 アドバイスをしようと思って聞くと失敗する より

- 18章 「聴くこと」は学ぶこと より

● あなたが最後に「本気で話をきいてもらった」のはいつでしたか?●「本当にわかってもらえた」のはいつでしたか?● だれかの話に、ただただ耳を傾けたのはいつでしたか?

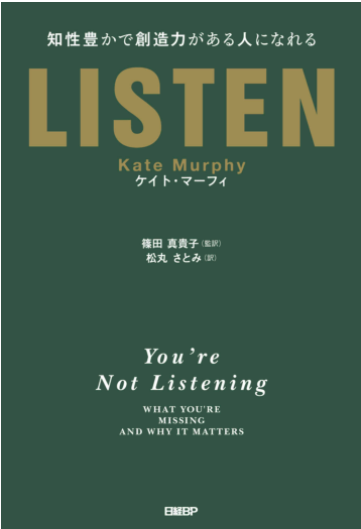

今回は、ニューヨークのジャーナリスト ケイト・マーフィの著書で『聴く(聞く)』ことについて科学的にわかりやすく解説した、『LISTEN』と言う本と、私の感想を紹介します。

1章『 聞くこと』は忘れられている より

スマホを見ながら話をきく…そんな光景が当たり前になりつつありますよね。

『携帯電話を見るのは、退屈で面倒な他人の話を聞かなくてすむから』と記されていました。確かに、人の話に真剣に耳を傾けることは集中力と努力が必要です。

そして、デジタル画面を見て育った『Z世代』の人たちは、「孤独感を抱いている」「健康状態が良くない」と答える割合が、老人を含めたどの世代よりも多かったと言うのです。

たとえ、デジタル機器で時間を埋めても、無視や削除が簡単にできるLINEやメールで繋がっても、スマホを見ながら誰かと一緒にいても、寂しさを埋めることは難しいという訳ですね。

しかし、一生懸命話していても相手に伝わらなければ…さらに孤独を感じることになってしまいます。ではどう聴けばいいのでしょうか?

この本の内容と自身の体験から「自分が聞いてほしいように、相手の言葉に耳を傾ける」それが『聴く』ことへの第一歩である、と感じています。

自分が聞いてほしいように…とは、しっかり注目され、同じように感じてもらい、共に喜び・悲しみ、「何か言ってあげよう」と言う考えを捨て、大切にしている世界観をともにする…と言うものではないでしょうか?

どうでしょう?とても大変そうで、あまりに感覚的で難しいですよね。このテクノロジーが発展した時代において、『聴く』と言う面倒な行為は、消え去りつつあるのかもしれません。

とは言え、子どもたちは常に「ねぇ、聞いてよ!」「わぁ!」「ちょっと!」などなど『こっちを向いてよ』『良いこと見つけたよ』と言わんばかりに共感を求めてきます。

大人だって「聴いてよ!」と思った相手には「どうしたの?」と興味津々で聴いてほしいですよね。

『本気で聴く』とは、心のこもった贈り物なのだと私は思います。

12章 アドバイスをしようと思って聞くと失敗する より

『良いこと言ってやろう』『有意義なアドバイスをしてあげよう』という姿勢で話を聞いている人って、なんだか嫌ですよね。

とはいえ…私も子どもたちに『押し付けがましい』言葉を放ってしまうことがあります。(反省…)

『アドバイスをしだす人は、きちんと人の話を聞いていない』ともこの本に記されていました。

話を聞くときの対応には『ずらす対応』と『受けとめる対応』があります。そして、アドバイスをする人は会話の主導権を自分に引き戻そうとしているナルシスト的な『ずらす対応』をしていると言うのです。

そういえば、喜びを共感したり苦しみを吐き出したいと思って打ち明けたのに、「大したことないよ」「もっとこうしたら良いのに」「私の方が大変だ」などのアドバイスを言われたら、自然と心の扉をビシャっと閉めてしまいますよね。

どんなに善意であれ、もしくはどれだけ賢明なアドバイスであれ、たとえ優しい言い方をしたにせよ、指示されると人は反射的に抵抗し、憤ります。<P313参照>

では、『受けとめる対応』とは何でしょうか?

「この人はなぜこの話を私に聞かせているのだろう?」と自問自答しながら聞いてみてください。<P147参照>

有名な心理学者のカール・ロジャーズはこれをアクティブリスニング(積極的傾聴)と呼び、

『どう振る舞うか』よりも『受け入れるモードでいる』ことで、相手の言葉や考え、感情、その人にとっての意味、さらに話し手の無意識下にある意味も聞こえてくる。<P149参照>

と描写しています。また、優れた聞き手なら、声色や非言語的なヒントに気づき、ひとつふたつ問いかけをして理解を深めたうえで、もっと繊細かつ具体的に反応できます。<P151参照>とも記されていました。

つまり、相手の感情や言葉を自分の内に染みこませ、相手を理解するための問いかけを行うことで、互いの気づきを深めていく作業が『受けとめる対応』なのでしょう。

さらに『耳を傾けると相手の問題解決能力も上がる』と言うのです。

ヴァンダービルト大学の研究者によると、子どもがパターン認識の問題の解き方を説明している間、母親が手を貸したり批判したりせず、ただ耳を傾けると、子どもの問題解決能力はその後著しく向上することがわかりました。<P322>

「私の方がわかっている!」「俺の方が知識があるから、教えてあげるんだ!」…そんな思い込みが、大事な人を話せなくしているのでしょうね。聴くというのは『相手を信頼する』ことなのだと思います。

18章 「聴くこと」は学ぶこと より

余談ですが、私はなぜかあまり接点がない人から重大な悩みを打ち明けられることが度々ありました。おそらく、反論せずに聞いてくれそうで、他言もしない人に見えるのだろうな・・・と思っています。

この書に、テキサス州にある教会の告解室では、神父に話を聞いてもらうために長蛇の列ができており、その列は週を追うごとに長くなっているとの話がありました。告解室にくる人々について神父は『どうしようもないくらい誰かに話を聞いてもらいたい。その様子はまるで傷を負っているようです。瀕死の重傷といってもいいくらいです。』と語っています。

また、「一度弱みを見せることを経験した人は、相手を尊重できる」ともありました。

「たくさん傷ついた人は優しい人なれるよ」と言われる事がありますが、たくさん痛みを知ったからこそ、心の痛みに苦しんでいる人に対して温かい気持ちになれるのだと、私は思ってます。

話を聴かないことは、変わりゆく世界に踏み出さず、自分に閉じこもること。<P470>

他人を評論したり、けなしたりする人たちは、『聴けない人間』であると私は感じています。聴くことは、自分の間違いを知る可能性がある行為なので、本能的に変化を嫌う傾向にある人は『聴かない』ように頑張ってしまうのかもしれません。

しかし、聴くことは気づきを高めてくれます。感覚を研ぎ澄ませてもくれます。人の話を聴かない過ごし方は、世界や人が常に変化を遂げる中で、自分が知っていることや真実だと思い込んでいるものから、一歩も踏み出すことなく過ごす人生です。そう、聴くことは自身を成長させるための大きな学びなのでしょう。

「人を理解し、自分を理解してもらう。」

急速に流れて良いく時間の中で、ふと立ち止まって『心をこめて聴く』ことに意識を注いでみませんか?

Kate Murphy(ケイト・マーフィ)

ヒューストンを拠点に活動するジャーナリスト。ニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、エコノミスト、AFP通信、テキサス・マンスリーなどで活躍。

健康、テクノロジー、科学、デザイン、アート、航空、ビジネス、金融、ファッション、グルメ、旅行、不動産など、多岐にわたるトピックを執筆。特に人間関係や、人がなぜそのように行動するのかを、科学的にわかりやすく解説することに定評がある。